Attention, cette image peut heurter la sensibilité du public. Cliquez ici pour afficher l'image.

PHOTO

Cadavres de déportés dans une fosse commune dans le camp de Vaihingen. [description provisoire]

Catégories

| Déportation |

| Libération des camps |

| SCA [Service cinématographique de l'Armée] (1939-1946) |

| Mémoire de la déportation |

Mots clés

Informations techniques

| Procédé original | Négatif |

|---|---|

| Format d'origine | 6x6 |

| Support d'origine | Nitrate |

| Couleur | Noir et blanc |

| Orientation | paysage |

Propriétés

| Référence | TERRE 10297-R3 |

|---|---|

| Date de début | 10/04/1945 |

| Date de fin | 10/04/1945 |

| Photographe(s) | Walrand - |

| Lieu(x) | Allemagne - Bade-Würtemberg - Vaihingen - |

| Origine | Service cinématographique de l'armée |

| Mention obligatoire | © Walrand/ECPAD/Défense |

La photographie est issue du reportage suivant :

La libération du camp de travail de Vaihingen en Allemagne.

Voir la notice du reportageDescription du reportage

Situé à proximité du château de Vaihingen entre Karlsruhe et Stuttgart en Allemagne, le camp éponyme, Aussenlager du KL-Natzweiler (camp de concentration de Natzweiler, au Struthof), fut en activité en août 1944 avec l'arrivée d'un convoi de Juifs destinés à fournir la main-d'oeuvre pour la construction d'une usine souterraine d'armement. Les travaux furent rapidement arrêtés et dès octobre 1944, il est transformé en camp de malades, véritable mouroir dans lequel les camps de la vallée du Neckar envoyaient leurs invalides jugés inaptes au travail. Plus de 3200 déportés polonais, tchèques, roumains, russes et français y moururent en huit mois de l'absence totale de soins et de l'absolue insalubrité des conditions de vie. A l'approche ds troupes françaises de la 5e DB (Division blindée), les SS et les miliciens français décidèrent le 1er avril 1945 d'évacuer le camp vers Dachau, en laissant derrière eux quelque 700 malades intransportables, condamnés à mourir dans les jours suivants. Certains d'entre eux, retrouvés dans un état physique effroyable, furent sauvés le 7 avril par l'arrivée d'une équipe de démineurs de la section Chounet du 49e RI (Régiment d'infanterie). Dès le lendemain, un bataillon médical apportait aux rescapés les premiers secours. L'armée française qui perçut là l'ampleur du processus criminel, dépêcha sur les lieux le maximum de correspondants et de photographes. Entre les jours qui suivirent la découverte du camp et la fin du mois d'avril, de nombreux photographes dont Louis Cadin s'y succédèrent. Ces images, abondamment diffusées par le SCA, relayé par les agences de presse, furent parmi les toutes premières à toucher et à indigner le public français. (1)

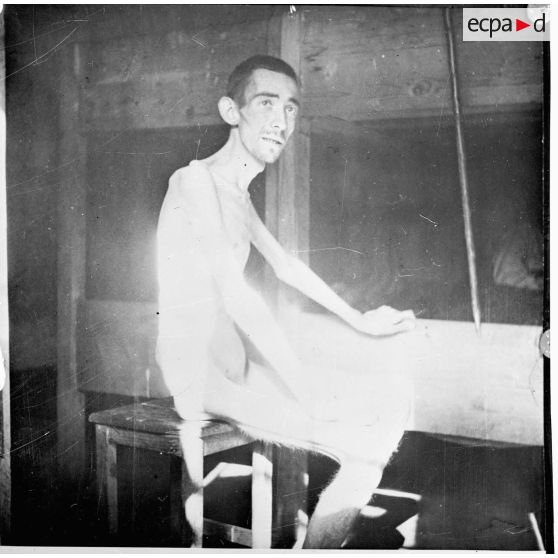

Les photographies de Walrand prises le 8 avril témoignent de ce "spectacle". Outre une vue générale du camp, on observe une fosse où sont jetés pêle-mêle les cadavres de huit prisonniers. Des survivants, en tenue rayée, dont la plupart sont atteints de typhus, de tuberculose ou de dysenterie, présentent un physique très affaibli. Certains aident au brancardage et à l'inhumation des corps. Un jeune polonais et un Français, au corps squelettique, sont photographiés nus dans un dortoir où les détenus s'entassaient à trois ou quatre par châlit.

Notes :

(1) Informations issues de l'ouvrage "Mémoire des camps, photographies des camps de concentration et d'extermination nazis (1933 - 1999)" sous la direction de Clément Chéroux, Edition Marval, 2001.

Voir aussi sur le sujet les reportages photographiquesTerre 10286, Terre 10288 et Terre 10300 ainsi que les films référencés J 38, ACT 531 et ACT 543.

Photos du reportage(11)

-

![Déporté rescapé du camp de Vaihingen. [description provisoire]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/cd2692fc7d9ab1675277705532ebbce4/8/5/8529830_4_1.jpg)

Déporté rescapé du camp de Vaihingen.

-

![Déporté rescapé du camp de Vaihingen. [description provisoire]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/cd2692fc7d9ab1675277705532ebbce4/8/5/8529834_4_1.jpg)

Déporté rescapé du camp de Vaihingen.

-

![Déporté rescapé du camp de Vaihingen. [description provisoire]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/cd2692fc7d9ab1675277705532ebbce4/8/5/8529840_4_1.jpg)

Déporté rescapé du camp de Vaihingen.

-

![Brancardage et inhumation des dépouilles de déportés décédés. [description provisoire]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/cd2692fc7d9ab1675277705532ebbce4/8/5/8529828_5_1.jpg)

Attention, cette image peut heurter la sensibilité du public. Cliquez ici pour afficher l'image.

Brancardage et inhumation des dépouilles de déportés décédés.

-

![Déporté rescapé du camp de Vaihingen. [description provisoire]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/cd2692fc7d9ab1675277705532ebbce4/8/5/8529842_4_1.jpg)

Déporté rescapé du camp de Vaihingen.

-

![Cadavres de déportés dans une fosse commune au camp de Vaihingen. [description provisoire]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/cd2692fc7d9ab1675277705532ebbce4/8/5/8529838_5_1.jpg)

Attention, cette image peut heurter la sensibilité du public. Cliquez ici pour afficher l'image.

Cadavres de déportés dans une fosse commune au camp de Vaihingen.

-

![Plan d'ensemble du camp de Vaihingen. [description provisoire]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/cd2692fc7d9ab1675277705532ebbce4/8/5/8529836_4_1.jpg)

Plan d'ensemble du camp de Vaihingen.

-

Brancardage et inhumation des dépouilles de déportés décédés.

-

Attention, cette image peut heurter la sensibilité du public. Cliquez ici pour afficher l'image.

Cadavres de déportés dans une fosse commune dans le camp de Vaihingen.

-

Déporté rescapé du camp de Vaihingen.