Camp de Vaihingen : photographier l’horreur

Conçu comme un kommando censé fournir la main d’œuvre à une usine souterraine d’armement, le camp allemand de Vaihingen devint rapidement un mouroir accueillant tous les prisonniers malades de la vallée du Neckar. Témoin de la libération du camp par l’armée française en avril 1945, la photographe Germaine Kanova y découvrit l’horreur du système concentrationnaire nazi.

Voir la notice

Voir la noticeL’ouverture du camp de concentration de Vaihingen en Allemagne.

Voir la notice

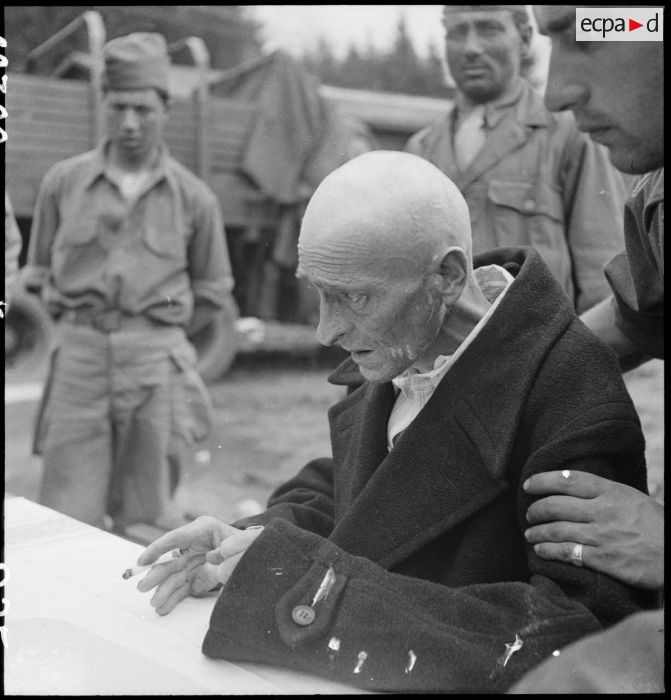

Voir la noticeRecensement des déportés du camp de Vaihingen récemment libéré par des troupes françaises.

Voir la notice

Voir la noticeRecensement des déportés du camp de Vaihingen récemment libéré par des troupes françaises.

Voir la notice

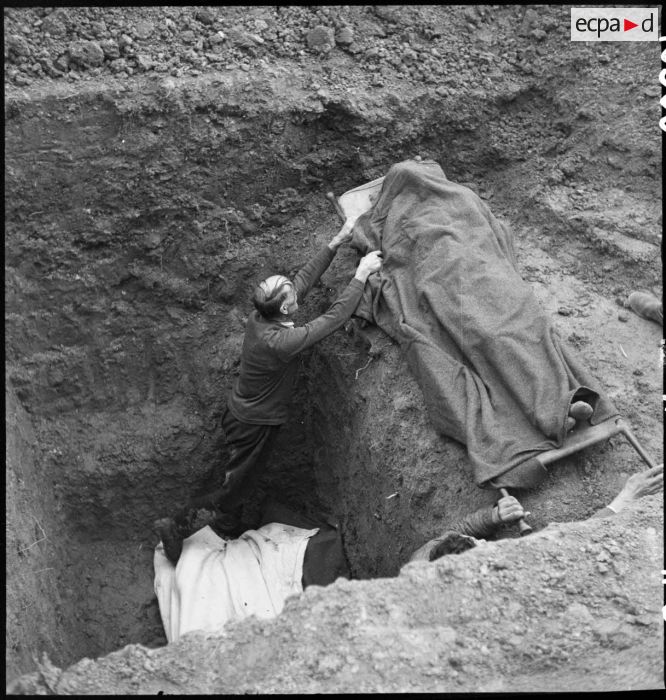

Voir la noticeDes civils allemands déposent des dépouilles de déportés dans une fosse commune du camp de Vaihingen récemment libéré.

Voir la notice

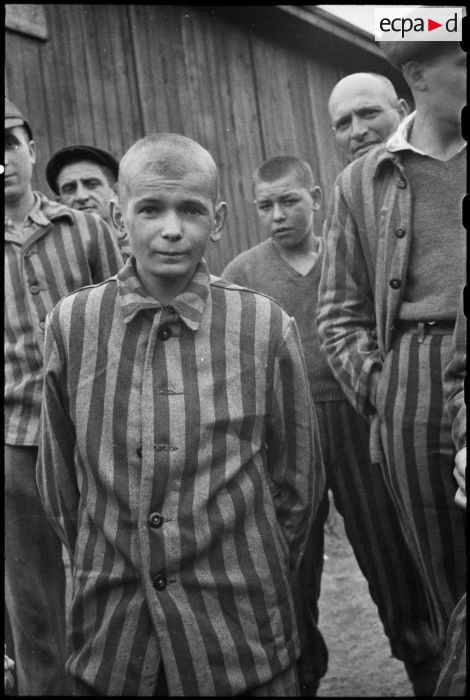

Voir la noticeDéportés récemment libérés du camp de Vaihingen.

Voir la notice

Voir la noticeDes déportés du camp de Vaihingen récemment libéré embarquent dans un camion de l'armée française qui va les conduire vers un hôpital.

Voir la notice

Voir la noticeStèles dans le camp de Vaihingen libéré.

Voir la notice

Voir la noticeDéportés récemment libérés du camp de Vaihingen.

Voir la notice

Voir la noticePortrait d'un déporté derrière des barbelés du camp de Vaihingen récemment libéré par des troupes françaises.

Voir la notice

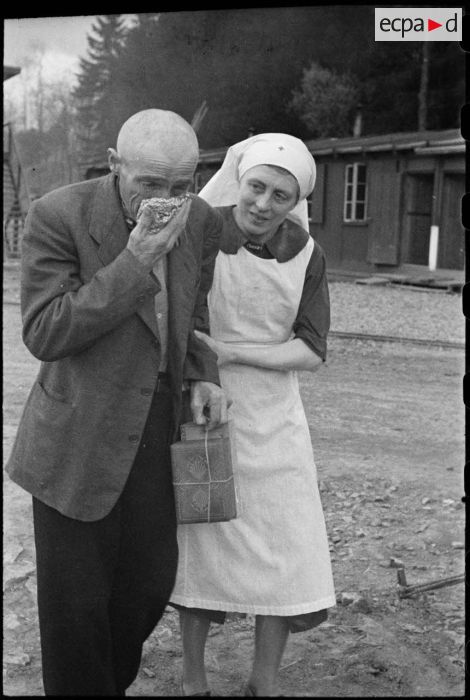

Voir la noticeUn déporté est soutenu par une infirmière dans le camp de Vaihingen récemment libéré.

Voir la notice

Voir la noticeRecensement des déportés du camp de Vaihingen récemment libéré par des troupes françaises.

Voir la notice

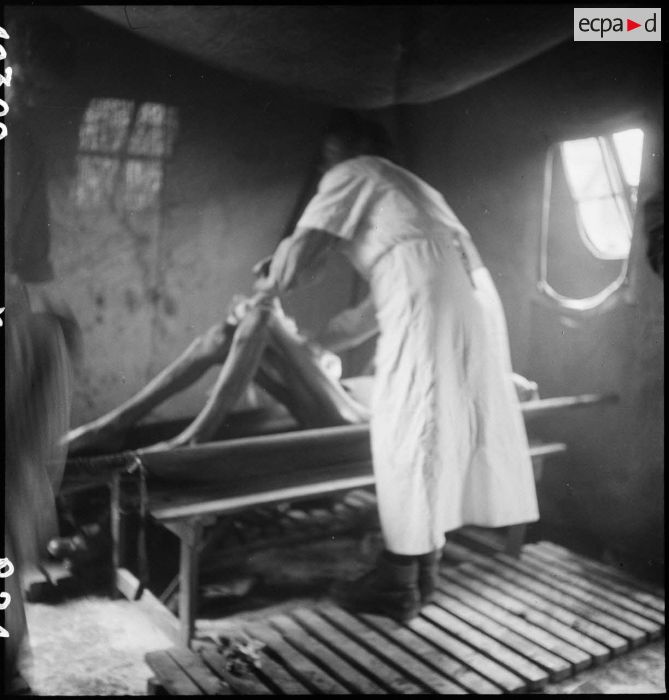

Voir la noticeSoins prodigués par une équipe médicale aux déportés du camp de Vaihingen récemment libéré.

Voir la notice

Voir la noticeEvacuation de déportés du camp de Vaihingen récemment libéré.

Voir la notice

Voir la noticeDes déportés du camp de Vaihingen récemment libéré embarquent dans un camion de l'armée française qui va les conduire vers un hôpital.

Voir la notice

Voir la noticeDes déportés malades ou affaiblis du camp de Vaihingen récemment libéré sont évacués vers un hôpital.

Un camp de travail…

Vue d'ensemble sur l'entrée du camp de Vaihingen libéré.

Date : 13/04/1945 Référence : TERRE 10300-L19

Pris de court par le débarquement de Normandie (juin 1944) puis celui de Provence (août 1944), le régime nazi sent l’étau se resserrer peu à peu autour de lui, tandis que les bombardements alliés continuent de s’intensifier sur le territoire allemand. Pour résister à l’avancée des Alliés, dont la puissance de frappe ne cesse de s’accroître, l’Allemagne n’a pas d’autre choix que d’accélérer la cadence industrielle.

Régulièrement visés par des bombardements, certains sites de production d’armement sont enfouis sous terre afin d’être protégés. C’est le cas de l’usine Messerschmitt, fleuron de l’industrie aéronautique allemande qui produit les premiers avions de chasse à réaction, délocalisée près de Stuttgart. Le camp de travail (kommando) de Vaihingen est créé en août 1944 pour fournir la main d’œuvre nécessaire au fonctionnement de ce chantier.

Placé sous l’autorité du Konzenstrationslager Natzweiler (plus connu en France sous le nom de camp du Struthof), le camp de Vaihingen accueille dès son ouverture plus de 2 000 déportés juifs, vraisemblablement issus du ghetto de Radom en Pologne et du camp de concentration d’Auschwitz. Les prisonniers travaillent à l’extérieur du camp, trimant parfois jusqu’à douze heures par jour, avant de regagner le kommando pour dormir. Les conditions de vie y sont extrêmement difficiles, l’hygiène étant plus que rudimentaire et les rations alimentaires très maigres. Mais ce n’est rien comparé à ce qui attend les prisonniers.

…transformé en mouroir

Soins prodigués par une équipe médicale aux déportés du camp de Vaihingen récemment libéré.

Date : 13/04/1945 Référence : TERRE 10300-R23

Les travaux auxquels participent les détenus prennent subitement fin en octobre 1944, moins de trois mois après leur début, probablement suite au bombardement du site. Devenu inutile du jour au lendemain, le camp de Vaihingen est alors transformé en mouroir pour les prisonniers malades de la vallée du Neckar. Les camps alentour y envoient tous les détenus jugés inaptes au travail. Le taux de mortalité lors des transferts est effrayant : 60% des prisonniers n’atteignent pas le camp de Vaihingen, perdant la vie dans ces convois aux allures de cortège funéraire.

Ceux qui survivent au transport sont examinés avant d’être répartis dans le camp en fonction de leur état de santé. Les prisonniers les plus malades sont confinés au Revier – abréviation de Krankenrevier, qui signifie le « quartier des malades » –, dont la surface occupe les quatre cinquièmes du camp. Leurs chances de survie sont très faibles : entre un tiers et la moitié des prisonniers admis au Revier succombent durant le premier mois. L’espace restant du camp est réservé aux convalescents, largement minoritaires.

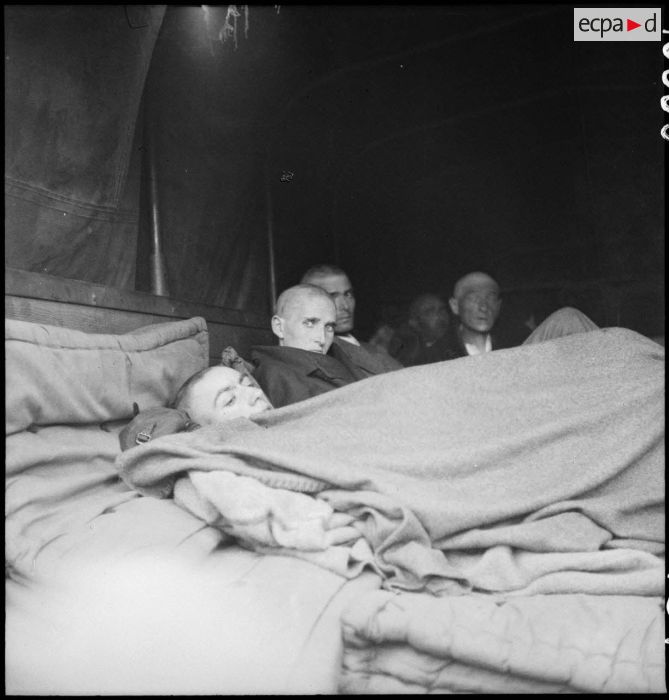

Les prisonniers sont entassés dans des baraques surpeuplées aux conditions d’hygiène innommables. Ils se partagent un seul point d’eau, souffrent du froid et de la faim. Ceux qui ne guérissent pas au bout de deux semaines sont envoyés au « block des crevés », endroit où ni les médecins ni les médicaments n’ont le droit de pénétrer. Favorisées par la proximité dans laquelle vivent les malades, des épidémies font des ravages, à l’instar du typhus en février 1945. Dans les périodes les plus graves, les autorités enregistrent jusqu’à trente décès par jour. On estime à plus de 3 000 le nombre de déportés morts à Vaihingen en seulement huit mois.

L’effroi à la libération du camp

Du personnel médical fait des injections d'huile camphrée aux déportés malades du camp de Vaihingen récemment libéré.

Date : 13/04/1945 Référence : TERRE 10300-R17

Face à l’avancée de l’armée française, les Allemands évacuent le camp vers Dachau le 1er avril 1945 en abandonnant sur place des centaines de malades. C’est un régiment de la 1re armée, progressant dans le sud de l’Allemagne, qui libère le camp le 7 avril. Un bataillon médical est dépêché sur place dès le lendemain pour porter secours aux nombreux prisonniers français, espagnols, belges, hollandais, suisses, juifs polonais et allemands.

Mais la libération du camp ne signe pas immédiatement la fin du calvaire des détenus. Afin d’éviter la propagation d’une épidémie aux alentours, les Alliés doivent garder les prisonniers à l’intérieur de l’enceinte du camp. Avant de pouvoir être rapatriés chez eux, les déportés doivent être épouillés, désinfectés, nettoyés, tondus, habillés avec des vêtements qui ont été pris aux Allemands et soignés par des infirmières et les soldats de l’armée française.

Chaque jour, une quarantaine de civils allemands sont mis à contribution pour assurer les corvées du camp, dont le transport des cadavres de déportés dans une fosse commune. Des visites du camp sont également organisées pour montrer aux civils la dure réalité du drame qui se déroulait quasi sous leurs yeux, participant ainsi à une « pédagogie de l’horreur » à visée éducative voire punitive.

Germaine Kanova : photographier l’horreur des camps

Déportés récemment libérés du camp de Vaihingen.

Date : 13/04/1945 Référence : TERRE 10300-L12

Effarée par ce qu’elle découvre, l’armée française fait venir de nombreux photographes et reporters afin de témoigner de l’inhumanité du camp de Vaihingen. Parmi eux figure Germaine Kanova, une photographe d’origine franco-tchèque engagée dans les Forces françaises libres (FFL) en novembre 1944. Première femme reporter au Service cinématographique de l’armée (SCA), Germaine Kanova entre dans le camp le 13 avril 1945, soit quelques jours à peine après sa libération, et y découvre l’horreur du système concentrationnaire nazi.

Armée de son appareil photo, elle documente aussi bien le sort odieux réservé aux détenus (baraques insalubres, cadavres empilés dans des fosses communes) que la prise en charge des rescapés (soins prodigués, recensement puis évacuation). Autant effrayantes du point de vue du sujet que fascinantes esthétiquement, les photographies réalisées par Germaine Kanova nous confrontent à un « spectacle horrible et innommable », selon ses propres mots.

Visages creusés à l’extrême, regards hagards ou exorbités, corps squelettiques… Les prisonniers photographiés ne sont plus que l’ombre de ce qu’ils étaient avant leur internement. Germaine Kanova arrive malgré tout à redonner un semblant d’humanité à ces êtres fantomatiques. Elle saisit au vol l’émotion d’un prisonnier en train de quitter le camp, un petit paquet à la main et un mouchoir pressé contre le visage, ou bien encore le regard innocent d’un adolescent aux traits poupins.

Largement diffusées par le Service cinématographique de l’armée (SCA) puis relayées par les agences de presse, les photos de Germaine Kanova provoquèrent une onde de choc dans l’opinion publique. Devenues tristement célèbres, ces images sont comme marquées au fer rouge dans notre inconscient collectif. Elles hantèrent probablement pour longtemps leur auteur, qui reçut la Croix de guerre avec étoile de bronze avant de quitter le SCA en septembre 1945. Germaine Kanova s’illustra plus tard comme photographe de plateau sur les tournages de films de la Nouvelle Vague.

Pour aller plus loin

L'intégralité du reportage TERRE 10300 réalisé par Germaine Kanova et consacré à la libération du camp de Vaihingen est disponible en ligne.

La légende d’origine du reportage est accessible ici :Télécharger la légende d’origine du reportage TERRE 10300

Découvrez également sur le site de l'ECPAD un article consacré aux archives de la découverte des camps de concentration.

Pour aller plus loin

L'intégralité du reportage TERRE 10300 réalisé par Germaine Kanova et consacré à la libération du camp de Vaihingen est disponible en ligne.

La légende d’origine du reportage est accessible ici :Télécharger la légende d’origine du reportage TERRE 10300

Découvrez également sur le site de l'ECPAD un article consacré aux archives de la découverte des camps de concentration.

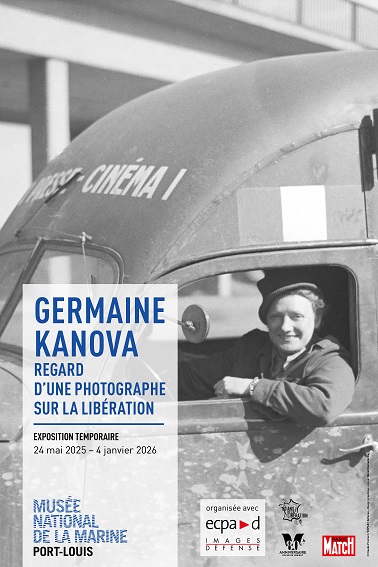

Le musée national de la Marine à Port-Louis et l’ECPAD s’associent pour mettre en lumière le parcours exceptionnel et méconnu d’une grande figure de la photographie : Germaine Kanova (1902-1975), l’une des premières femmes photographes de guerre en France.

L'exposition Germaine Kanova. Regard d’une photographe sur la Libération est à découvrir au musée national de la Marine à Port-Louis du 24 mai 2025 au 4 janvier 2026.