Indochine : les pionnières de l’armée française

Reléguées à des postes administratifs et sanitaires pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes prennent les armes pour la première fois pendant la guerre d’Indochine. Elles doivent mener le combat sur deux fronts simultanément : militaire, contre les troupes vietminh qui menacent la colonie française, et idéologique, pour mettre fin aux préjugés sexistes.

De la Seconde Guerre mondiale à l’Indochine

Reléguées pendant des siècles à la sphère familiale, les femmes occidentales n’ont jamais eu l’occasion, à quelques exceptions près, de servir militairement leur pays avant le milieu du XXe siècle. En France, il a fallu attendre la loi du 11 juillet 1938 pour qu’elles puissent s’engager. Lorsqu’est déclarée la guerre en 1939, 6 600 Françaises rejoignent les rangs de l’armée pour protéger la patrie. N’étant pas autorisées à combattre, elles se voient confiées des postes dans l’administration, les services sociaux et sanitaires (en tant qu’ambulancière ou infirmière) ou encore dans les transmissions. La société ne leur laisse pas le choix : elles serviront la France comme elles ont servi leur foyer, en mères aimantes et corvéables.

Après l’annonce de l’armistice par Pétain, elles sont nombreuses à répondre à l’appel du général de Gaulle et à s’engager pour la France libre, notamment à Londres. Elles rejoignent les Forces françaises libres (FFL), le Corps des Volontaires françaises (CVF) ainsi que les Forces françaises de l'intérieur (FFI). Les femmes de ces différentes unités sont réunies à partir du 26 avril 1944 au sein du corps des Auxiliaires féminines de l’armée de Terre (AFAT). Certaines de ses membres participent même aux principales campagnes de libération de la France (Normandie, Paris, Alsace, Lorraine). C’est le cas des ambulancières de l'unité Rochambeau, rattachée à la 2e division blindée commandée par le général Leclerc.

À la fin de la guerre, c’est avec peu d’enthousiasme que les femmes engagées s’apprêtent à regagner leur foyer. Elles ont goûté à la liberté et au danger, ont accompli leur devoir de citoyenne, et n’ont pas envie de retourner aux fourneaux. En octobre 1945, le général Leclerc part pour l’Indochine pour rétablir la souveraineté française, mise à mal par la prise de pouvoir du Vietminh quelques mois plus tôt. Quinze « Rochambelles » saisissent l’occasion et embarquent pour une nouvelle aventure qui va bouleverser l’organisation de l’armée française.

Un statut militaire ambigu

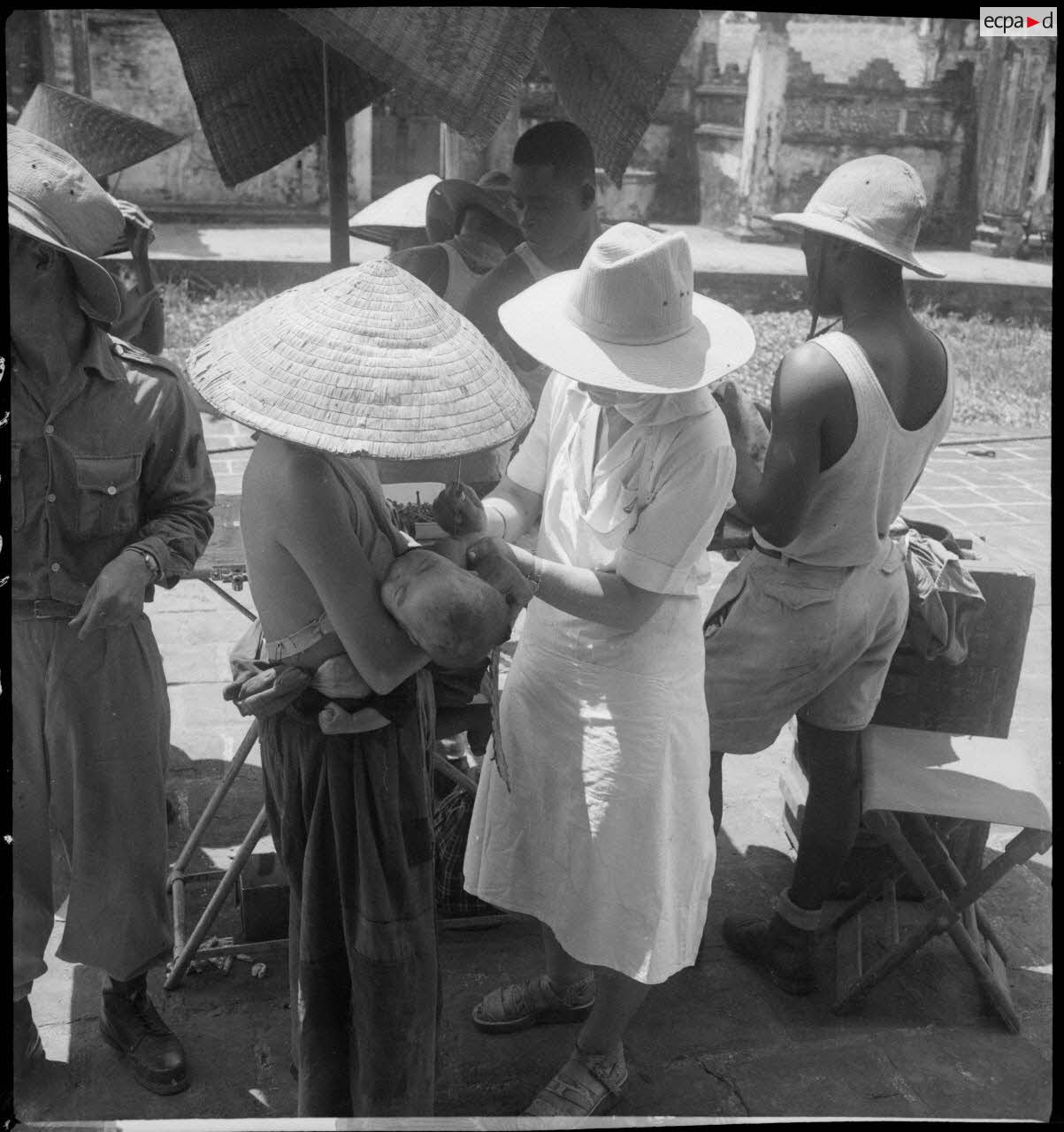

Entre 1946 et 1954, 5 000 femmes s’engagent dans l’armée, notamment au sein du Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO) et partent protéger l’empire colonial français en Indochine. Parmi les nouvelles recrues figurent notamment des épouses qui veulent suivre leur mari, des mères qui ont besoin d’argent, ou encore d’anciennes déportées. Toutes mettent leur énergie et leur audace au service de la France et de son empire.

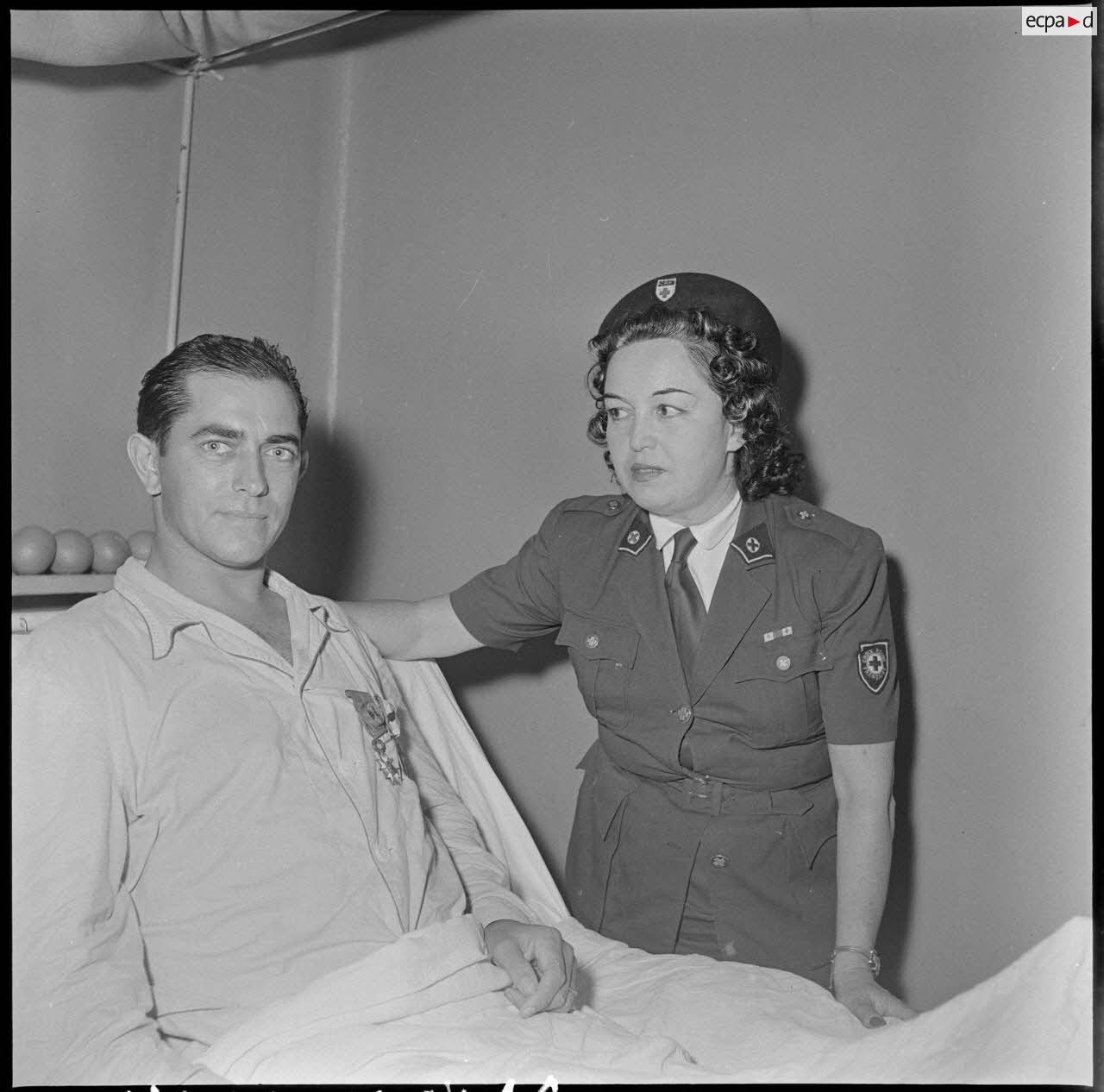

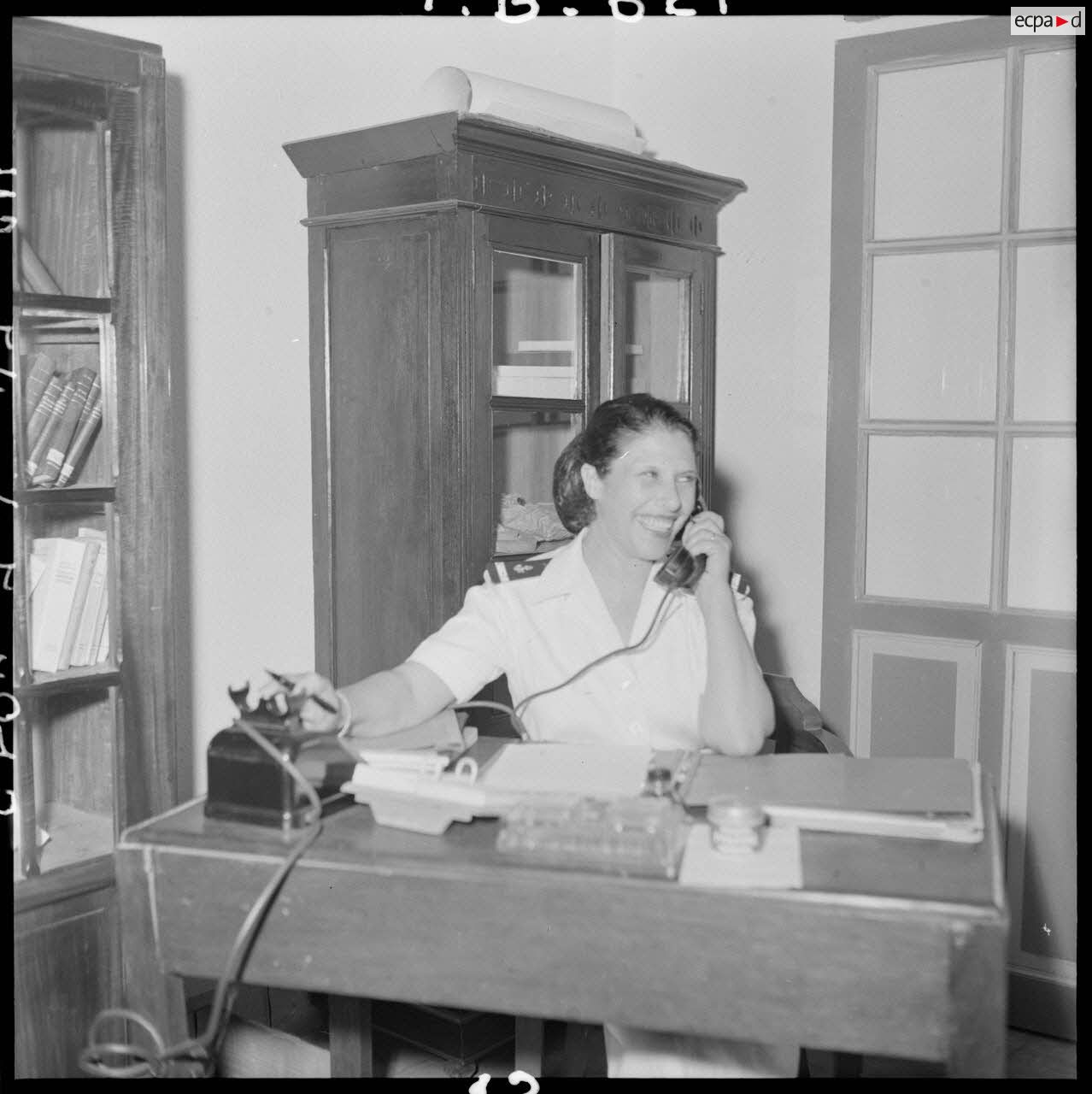

Malgré leur pleine implication, les femmes ne reçoivent pas toujours un bon accueil de la part des militaires hommes qu’elles côtoient. Toujours reléguées à des postes non-combattants (infirmière, ambulancière, plieuse de parachutes, convoyeuse de l’air), elles sont rarement prises au sérieux – du moins tant qu’elles n’ont pas pu faire leurs preuves. On les appelle les « Merlinettes » au service des transmissions, les « Filles de l’air » dans l’aviation et les « Marinettes » dans la Marine, surnoms hérités de la Seconde Guerre mondiale qui traduisent une forme de sympathie quelque peu paternaliste envers la gent féminine.

Les femmes engagées en Indochine n’ont pas droit au même traitement que les hommes. Elles sont nombreuses à être affectées dans un cantonnement situé hors du périmètre de sécurité où sont logés les hommes. Lorsqu’elles sont attaquées par des combattants vietminh, l’armée leur accorde deux fusils, deux revolvers, des munitions et une caisse de grenades pour se défendre. Une opératrice du Service cinématographique trouve la mort dans l’une de ces attaques, l’arme à la main.

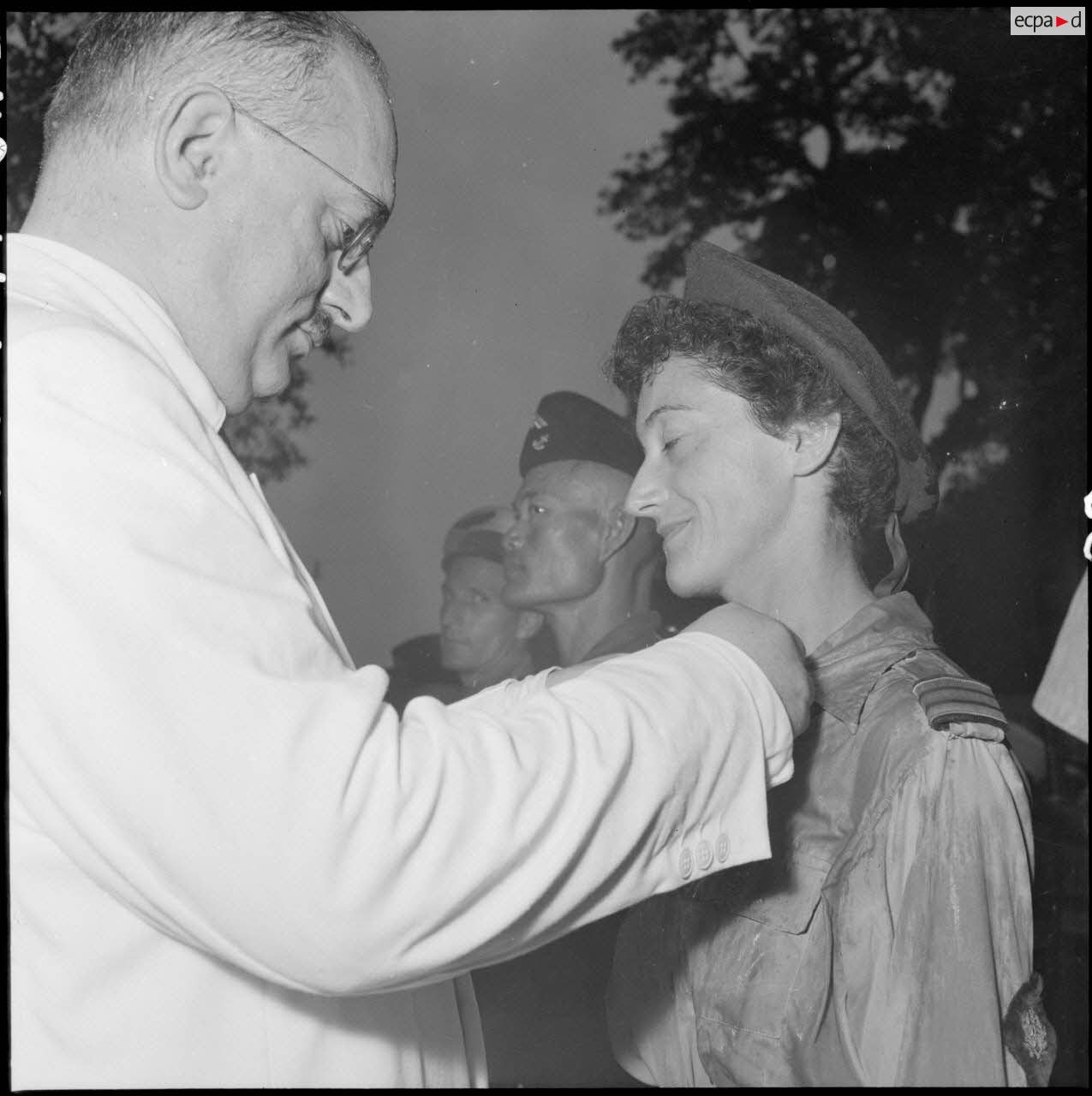

Aussi capables que les membres de la gent masculine, les femmes veulent pouvoir se battre et porter les armes. Le décret du 15 octobre 1951 leur octroie le droit de mener une carrière militaire, comme les hommes. C’est un grand pas en avant pour les elles. Mais l’absence de grades d’assimilation et les dénominations différenciées empêchent toujours les femmes militaires d’être reconnues comme les égales de leurs frères d’arme.

Des femmes d’exception

Pour se faire accepter et prouver qu’elles méritent leur place dans l’armée, les femmes vont redoubler d’efforts. Elles travaillent sans relâche, de jour comme de nuit, parfois sous médicaments pour tenir le coup, afin que les opérations se déroulent dans les meilleures conditions. Qu’elles conduisent des appareils, soignent les blessés, préparent le matériel ou assurent des tâches administratives, les femmes se donnent à 100%. Certaines d’entre elles sont passées dans la légende grâce à leur parcours exemplaire et à leur engagement sans faille.

Médecin militaire, parachutiste et pilote d’hélicoptère, Valérie André présente un profil pour le moins atypique. Elle s’engage en Indochine début 1949 comme médecin et effectue quelques missions de parachutiste. Découvrant les possibilités offertes par l’hélicoptère, elle rentre en France pour obtenir son diplôme de pilote. De retour en Indochine, elle s’illustre au cours de 129 missions durant laquelle elle évacue plus de 150 blessés. Elle deviendra la première femme générale de l’armée française et s’impliquera pour l’égalité femmes-hommes dans le milieu militaire.

Surnommée « l’ange de Diên Biên Phu », Geneviève de Galard est la plus célèbre des icônes féminines de la guerre d’Indochine. Convoyeuse de l’air, elle participe à l’évacuation des blessés de la cuvette où se déroule entre mars et mai 1954 l’une des batailles les plus féroces de la guerre d’Indochine. Le 28 mars 1954, l’avion qui l’a déposée dans le camp retranché de Diên Biên Phu ne peut plus décoller. Refusant d’être évacuée, elle décide de rester pour soigner les blessés à l’hôpital de campagne.

Geneviève de Galard devient ainsi officiellement la première femme présente dans le camp de Diên Biên Phu. En réalité, une vingtaine de femme vivent déjà sur place : des prostituées du bordel militaire de campagne (BMC), qui vont lui prêter main forte pour soigner les nombreux blessés. Lorsque le camp retranché tombe, Geneviève est faite prisonnière par les forces vietminh. Lors de sa libération, elle sera accueillie en héroïne. Sa réputation ne se limite pas à la France : elle est même invitée par le Congrès américain et décorée de la Médaille de la Liberté par le président Dwight D. Eisenhower.

Une reconnaissance timide et tardive

La plupart des femmes engagées en Indochine n’auront pas droit à la même reconnaissance que Geneviève de Galard. Nombreux sont les hommes à souligner leur courage, comme le lieutenant-colonel Massu : « Les Rochambelles brancardent sous le feu avec une telle indifférence du risque que les hommes en sont profondément émus. » Mais ces témoignages ne bénéficient que rarement d’un écho dans les organes officiels, quand ils ne sont pas tout simplement censurés par les autorités militaires. C’est le cas d’un passage des mémoires du médecin-commandant Grauwin dans lequel il rend un hommage appuyé aux prostituées de Diên Biên Phu.

Dans la population civile aussi la reconnaissance des femmes militaires se fait difficilement. Dans une société encore peu sensibilisée aux questions d’égalité, l’engagement des Françaises dans l’armée suscite souvent l’incompréhension, parfois même la réprobation. Agacée par le jugement sévère que portent certaines personnes sur les femmes engagées, l’infirmière Hélène Carré Tornézy défend ses sœurs d’arme dans une lettre adressée à sa mère. « Les AFAT sont les filles de l’aventure, comme les militaires en sont les fils. Et elles partagent ici la vie de nos soldats […]. Je demande du bon sens et de la justice envers mes camarades. »

Combattant sans relâche les réticences des uns et les préjugés des autres, les femmes engagées en Indochine gagnèrent le droit d’être des militaires à part entière, au même titre que les hommes. Une cinquantaine d’entre elles payèrent de leur propre vie cette liberté difficilement gagnée. En tant que premières femmes officiellement autorisées à prendre les armes au service de la France, elles resteront dans l’Histoire, aux côtés des femmes engagées pendant la Seconde Guerre mondiale, comme les pionnières de la féminisation de l’armée française.

Pour aller plus loin

Pour en savoir plus sur le rôle des femmes pendant la Guerre d'Indochine, découvrez le documentaire Indochine : quand les femmes entrent en guerre, coproduit par l'ECPAD.

Découvrez également dans notre boutique différents ouvrages et films sur les femmes militaires et la Guerre d'Indochine :

- le livre L'uniforme au féminin

- le livre 1945-1954 - Regards sur l'Indochine

- et le DVD Une vie de femme pendant la Grande Guerre